在脱贫攻坚战中,针对贫困地区生态脆弱与深度贫困互为因果的省情,我省以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念为指引,吹响了生态扶贫攻坚深度贫困的战斗号角,创新生态建设参与机制,组建扶贫攻坚造林专业合作社,联动实施造林绿化务工、退耕还林奖补、森林管护就业、经济林提质增效和特色林产业增收“五大项目”,不断拓宽生态扶贫之路,走出了绿化彩化财化同步推进、增绿增收增效有机统一的新路子,实现了在“一个战场上”同时打赢脱贫攻坚和生态治理“两个攻坚战”的目标。

荒山荒坡绿起来

绿水青山就是金山银山。如何把建设绿水青山的过程变成群众增收脱贫的过程?岚县积极组建扶贫攻坚造林专业合作社,带动群众增收,生态扶贫走在了全省的前列。

地处岚县界河口镇的东口子村,是典型的边远纯农业山区。全村1253人,建档立卡的贫困人口有651人,土地2300亩,多是撂在荒山荒坡上的坡梁地。

人要拔穷根、山要披绿装。岚县勇于创新,组建了我省第一批扶贫攻坚造林专业合作社,“森生财”扶贫攻坚造林专业合作社就是其中之一。

5月22日,记者在东口子村村委会的小院里,见到了合作社的4位社员,你一言,我一语,社员们谈了起来。

社员郑二小说:“村党支部牵头、党员带头、能人带头,组织村内的贫困户加入,合作社36户中有33个是贫困户。”

社员王新平接话道:“政府优先让合作社承包造林工程,一年下来,最少能植树一千五六百亩,利润的60%发了工资,20%留在社里做了基金,10%留给村集体,剩下10%给社员分红。”

谈起加入合作社的过程,社员王润润说:“合作社能不能赚到钱,村民有顾虑,村干部就挨家挨户做工作,大家加入了,我也看到好处,也加入了合作社。”

王明贵与王润润则不同,他说:“我不一样,合作社刚成立,我就加入了,我六十大几的人了,春天种树、锄草,秋天把沙棘采回来,到了冬天,我还能拿到分红款,加入合作社后,我的收入增多了。”

“森生财”扶贫攻坚造林专业合作社不仅为东口子村解开了脱贫的死结,也为山西找到了一条生态脱贫的有效路径。

东口子村的经验推广到全省的第一年,58个贫困县的2257个扶贫攻坚造林专业合作社完成造林277万亩,5.4万贫困社员有了4.7亿元的劳务收入。5年来,全省共组建扶贫攻坚造林专业合作社3378个,累计完成造林1300多万亩,带动全省52.3万贫困人口实现年增收10.1亿元。

扶贫成效显出来

在脱贫攻坚战役中,我省创新林草生态建设参与机制,组建扶贫攻坚造林专业合作社承揽贫困县造林任务,改招投标为议标,推行“党支部+合作社”运作模式,打破不能干的制度壁垒,补齐不会干的能力短板,防范不公正的分配漏洞,让贫困群众成为生态建设的参与主体、受益主体。

岚县扶贫办主任连杰介绍,在执行省里规定的基础上,县里还规定,扶贫攻坚造林专业合作社贫困户社员参与率达到80%的,在资金和项目的安排上予以倾斜。另外,一部分贫困户可就地就近转化为造林产业工人,一部分可转化成生态护林员,最大限度保障贫困群众的收入。

坚持精准方略,提高脱贫实效。扶贫攻坚造林专业合作社是如何保证贫困群众获得稳定收益的呢?

国家精准扶贫工作成效第三方评估组成员、山西大学晋商学研究所所长刘成虎介绍,扶贫攻坚造林专业合作社之所以能成为群众脱贫的好形式,首先是确保了社员的精准,在组建扶贫攻坚造林专业合作社的过程中,要求社员不能少于20人,其中60%以上是贫困社员,并且这些入社的贫困社员需要当地乡(镇)、村推荐,由驻村帮扶干部进行身份确认,同时要求在林业部门审核备案,由工商管理部门登记把关。

制订了社员的加入规则,下一步,则是如何精准分配收益。省乡村振兴局负责人张建成对记者说:“精准方略还体现在堵塞分配漏洞上,保障贫困社员收益上。我省规定造林工程投资的45%以上要用于支付劳务费,其中支付贫困社员的劳务费要占到60%以上。在实际工作中,我省将造林工程重点向贫困县倾斜,每年贫困群众通过造林合作社实施造林绿化260万亩以上,贫困群众实实在在成了生态建设的参与主体、受益主体。”

2017年,界河口镇东口子村继续实施退耕还林、资产性收益扶贫项目,全村承接1672亩的沙棘栽植工程,选种内蒙古大果沙棘,同时改造野生沙棘1万亩。在村里建成农产品加工产业链条,饮料、果油、籽油、药茶、无糖口嚼糖等生产线,从贫困村变成了年产值1.5亿元的小康村。

群众腰包鼓起来

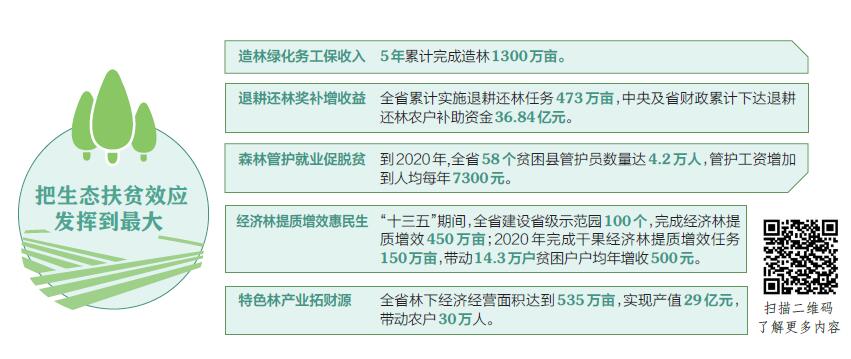

如何把生态扶贫效应发挥到最大,科学谋划是关键。为此,我省组织专门力量,深入沿黄地区调研2个多月,创造性地联动实施造林绿化务工、退耕还林奖补、森林管护就业、经济林提质增效和特色林产业增收“五大项目”,并且把生态扶贫列入全省脱贫攻坚八大工程、二十项行动,广大山区群众退耕还林得奖金、造林护林挣薪金、生产经营得现金、流转入股得租金,林产业成为贫困群众脱贫的主导产业和增收的主要渠道。

造林绿化务工保收入。5年累计完成造林1300万亩。特别是2017年-2020年,累计带动贫困社员增收15.05亿元,人均年增收8700多元。

退耕还林奖补增收益。全省累计实施退耕还林任务473万亩,其中58个贫困县实施436万亩,中央及省财政累计下达退耕还林农户补助资金36.84亿元。

森林管护就业促脱贫。全省58个贫困县管护员数量由2017年的3.07万人增加到2020年的4.2万人,其中建档立卡贫困人口集体林管护员由2.25万人增加到3.18万人,管护工资由人均每年6700元增加到7300元。

经济林提质增效惠民生。“十三五”期间,全省建设省级示范园100个,完成经济林提质增效450万亩,其中58个贫困县建设省级示范园51个,完成经济林提质增效328.5万亩。2020年完成干果经济林提质增效任务150万亩,带动14.3万户贫困户户均年增收500元。

特色林产业拓财源。全省林下经济经营面积达到535万亩,实现产值29亿元,带动农户30万人。全省78处城郊森林公园,日接待游人40万人次,吸纳社会就业人员1.5万人,提供公益性岗位4500多个,直接受惠人数达到2400万人,森林旅游社会综合收入超过100亿元。(山西日报记者李全宏 本栏目内容源自山西卫视“转型进行时”)